守护生态底色 激活千年珠光

德清深入推进“珍珠+”全产业链融合

|

|

□本报记者 杨怡

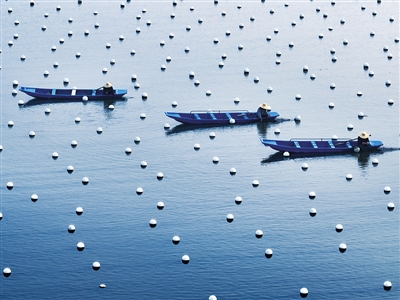

晨曦中的德清下渚湖湿地,薄雾如纱。这里不仅是“中国珍珠之乡”,更在今年迎来高光时刻——“浙江德清淡水珍珠复合养殖系统”成功入选全球重要农业文化遗产,成为我国首个水产养殖领域的世界级农遗项目。

从唐代“采珠为业”的零星记载,到如今占据全国淡水珍珠深加工市场十分之一的产业集群,近年来,德清以“科技+文化”双轮驱动,在传统养殖技艺的传承中,走出了一条传统农业资源高值化利用的特色发展之路。

欧诗漫珍珠生物产业园的GMP生产车间里,自动化生产线正进行一场“珍珠的蜕变”。经过清洗、研磨、提纯的珍珠原料,在纳米级粉碎设备中化为1微米以下的粉体,再通过生物萃取技术提炼出“珍白因 Pro”活性成分——这一过程也让每公斤珍珠的价值从几十元跃升至8万元。

“传统工艺里,珍珠要么磨成粉,要么串成链。但我们用143项专利技术打开了珍珠价值的天花板。” 企业研发总监李国峰拿起一瓶“珍白因 Pro”精华液,瓶身标注的专利号格外醒目。这项荣获中国专利优秀奖的技术,不仅能精准提取珍珠中的美白活性成分,也让欧诗漫的美白产品销量跻身护肤品“头部”。

在德清,科技赋能的浪潮正从龙头企业涌向全产业链。德清珍珠科创园的浙江珀莱雅生物科技公司实验室里,研究员用液相色谱仪分析珍珠多糖的分子质量;浙江锦尚珠宝的3D打印车间,设计师通过CAD软件完成珍珠首饰建模,再由激光设备精准雕刻……

目前,全县86家珍珠企业中,已有62家建立研发机构,开发出珍珠益生菌、珍珠纤维面料等跨界产品,深加工率从2014年的30%跃升至75%,产业附加值提升10倍以上。

而作为科技赋能的基础项,德清对于珍珠养殖业的转型升级格外看重,重构了“企业+农户”的利益共同体。“这一笼河蚌用了生态养殖技术,亩产珍珠提高20%,还能拿到企业的技术补贴。”下渚湖街道养殖户陈建国掀开养殖笼,河蚌壳上附着的藻类清晰可见——这是水质达标的证明。2014年退养还湖后,他曾一度迷茫,如今加入欧诗漫的“订单养殖”体系,日子过得比从前更红火。

这得益于德清创新“三统一集中”模式:企业统一提供优质蚌苗和养殖技术,统一进行水质监测和生态管理,统一按保护价收购;农户在集中规划的养殖区规范养殖,既保证原料品质,又守护水域生态。

利益联结不止于养殖环节。在珍珠小镇的“共享工坊”,农户可以将自家珍珠交由设计师加工,按比例分成;浙江水木珍珠公司培训200余名渔民成为“珍珠主播”,使他们通过直播带货获得提成;下渚湖湿地的“采珠体验区”,渔民化身非遗传承人,演示古法采珠技艺,每月增收3000元。2024年,全县珍珠产业链带动就业2.8万人,其中农户占比65%,人均年收入6.5万元,较十年前增长261%。

今年5月,当联合国粮农组织宣布该系统入选全球重要农业文化遗产时,评价其“创造了‘漾塘共生、珠粮互养’的生态智慧,为全球水产养殖可持续发展提供了中国方案”。

而这份荣誉的背后,是德清对珍珠文化的“活态传承”。在申遗过程中,当地建立了“三位一体”保护体系——记录30项传统技艺,编纂《德清珍珠养殖技艺图谱》;培养50名青年传承人,其中“90后”占比60%;在中小学开设“珍珠文化课”,让非遗走进课堂。更创新的是“文化+科技”的展示方式,用3D建模还原唐代养殖场景,通过AR技术让游客“穿越”到南宋珍珠集市,在元宇宙展厅里“定制”专属珍珠首饰。

文化赋能让珍珠产业“破圈”。珍珠小镇推出“珠事雅集”活动,邀请文人墨客以珍珠为主题创作,并开发“珍珠宴”,创新研发了珍珠炖甲鱼、珠粉芙蓉蛋等菜品,将美食与文化融合。还通过“珍珠姐姐”等网红主播让“德清珍珠”成为抖音“非遗好物”TOP10品牌。同时,当地以10条“珍珠文旅线”串联起了下渚湖湿地、防风古国遗址等景点,2024年接待游客200万人次,带动旅游收入18亿元。

从下渚湖的清澈水面,到欧诗漫的智能车间,再到珍珠小镇的热闹市集,德清珍珠产业的每一步跃迁,都印刻着“科技赋能、文化铸魂、农企共赢”的印记。

2024年,德清县珍珠产业总产值突破120亿元,带动就业2.8万人,渔民人均年收入达6.5万元。这片孕育了千年珍珠文化的土地上,正书写着生态保护与经济发展双赢的新篇章。