艺术让横坑村“潮”起来

|

| 横坑村 |

|

| 玖层美术馆的编木拱顶 |

|

| 玖层云水美术馆 |

|

| 《意识》展览 |

春雨落在松阳县叶村乡横坑村,屋檐下旧木洇开的纹理,散发出温润的光泽。玖层云水美术馆在山峦晨雾间,隐隐浮现。建筑如错落的岩石,嵌入山体,与自然之景融为一体。没有城市画廊的喧闹,也没有商业艺术区的刻意经营。在这里,只有山的轮廓,风的脉搏,时间的沉淀。

近年来,随着乡村博物馆、植物艺术空间、竹林剧场相继落地横坑村,村庄的日常生活与创作灵感交汇,村民开始与艺术发生关联——老人围坐在竹林剧场观看一场沉浸式戏剧,孩子们在美术馆里涂抹色彩,甚至连屋檐下闲置的老木门,也成了有质感的画布。艺术并没有改变山村的形态,改变的只是它的叙事方式。

艺术浸润

青山环绕,流水潺潺,时间的脚步在这里仿佛悄然放缓。

村舍依山而建,错落有致,每一间房屋仿佛与大自然融为一体。小溪蜿蜒流淌,环村而过,溪水清澈见底,俯瞰之下,宛如一条悠然游动的鳝鱼,当地也因此得名“膳垄”。

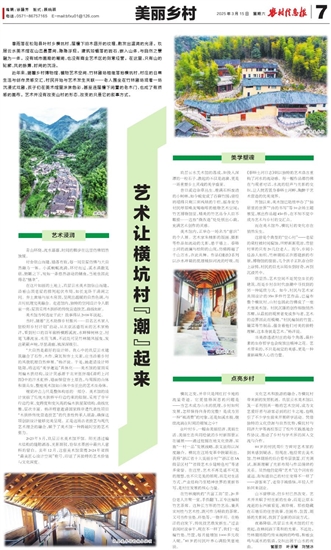

在这片如画的土地上,玖层云水美术馆依山而建,沿着山顶老屋的排列起伏布局,如长龙卧于清涧之间。夯土黄墙与原木房顶,呈现出温暖的自然色调,与古村肌理完美融合。走进馆内,独特的空间设计令人眼前一亮:屋顶采用木拱桥的传统营造技艺,曲线如虹。

美术馆为何选址于此?故事得从2018年说起。

当时,随着“艺术助推乡村振兴——百名艺术家入驻松阳乡村计划”启动,从北京远道而来的艺术家杨洋,看到村口的百年廊桥横跨溪流,水畔樟树林立,村尾飞瀑流泉,水花飞溅,不远处可见竹林随风摇曳,发出簌簌声响,尽显清幽,被深深吸引。

“大自然是最好的设计师。我心中的玖层云水建筑融合了石作、木作、黛瓦和夯土元素,应当沿着乡村的风貌肌理自然伸展。”杨洋说。于是,她邀请设计师陆翔,将这场“美学邂逅”具体化——美术馆的屋顶采用编木拱结构,设计灵感源于北宋张择端《清明上河图》中的汴水虹桥,墙面保留夯土原色,与周围的山体和谐共生,整座美术馆如山体中生长出的艺术生命体。

视觉冲击力只是整体构思的一部分。美术馆的设计突破了传统木拱桥平行边约束的限制,采用了非平行边约束、变跨度和变矢高的编木拱屋架结构,曲线优雅,层次丰富。杨洋特意邀请国家级非遗代表性项目“木拱桥传统营造技艺”的代表性传承人胡淼,确保这项创新设计能够完美呈现。正是这场古老技艺与现代艺术理念的融合,赋予了美术馆一种跨越时空的艺术张力。

2023年5月,玖层云水美术馆开馆。阳光透过编木结构的缝隙洒落,光影斑驳,恰似水墨画中最出人意料的留白。去年12月,这座美术馆荣膺2024年省级“最美匠心设计空间”称号,印证了其独特的艺术价值与文化深度。

美学塑魂

玖层云水美术馆的落成,如投入深潭的一粒石子,激起的不仅是涟漪,更是一场重塑乡土灵魂的美学盛宴。

昔日溪边杂草丛生、堆满石料废渣的小树林,如今蜕变成了苔藓竹园;曾经坍塌得只剩三面残墙的牛栏,摇身变为村民呼朋唤友喝咖啡的植物艺术空间;竹艺博物馆里,精美的竹艺品令人目不暇接……这些“微改造”处处别出心裁,充满艺术创作的灵感。

美术馆内,正举办一场名为“意识”的个人展。艺术家朱楠影的版画、摄影等作品如流动的光影,悬于墙上。泰晤士河的波澜与松阳的山岚,仿佛跨越了千山万水,在此共舞。作品《捕浪》系列以沙水冲刷的肌理模拟河流的呼吸,而《泰晤士河日志》则以独特的艺术语言重构了河水的流动感。每一幅作品都仿佛在与观者对话,水流的轻声与光影的交织,让人恍若置身泰晤士河畔,陶醉于艺术营造的优美境界。

开馆以来,美术馆已陆续举办了“抽屉里的世界”“诗的书写”等10余场主题展览,展出作品超450件,在不知不觉中成为艺术与乡村的交汇点。

而在美术馆外,横坑村的变化亦在悄然发生。

这曾是个典型的“空心村”——老屋的梁柱被时间腐蚀,田野渐渐荒凉,常驻村里的只有20几位老人。而今,乡间小径游人如织,竹林剧场正在搭建新的布景,博物馆的窗前,几个孩子正趴在台阶上涂鸦,村民的目光从陌生到好奇,再到沉浸其中。

很显然,艺术空间不是凭空生长的建筑,而是乡村在时代浪潮中寻找到的另一种延续方式。如今,村民与艺术家共同设计的350多件竹艺作品,已遍布整个横坑村,山村也因此仿佛成了一座大型美术馆。村民沉睡的创作细胞悄然苏醒,从最初的观赏者变成参与者,艺术的边界因此而模糊。“村民编制的竹篮、簸箕等竹制品,蕴含着他们对美的独特理解,这本身就是艺术。”杨洋说。

当美渗透进村庄的每个角落,最朴素的生存哲学也会绽放出精神之花。艺术带来的,不只是视觉的美感,更是一种重新凝聚人心的力量。

点亮乡村

横坑之变,并非只是网红打卡地的流量奇迹。它更值得深思的问题是——当艺术成为山水的肌理,乡村如何发展,怎样保持自身的完整?是成为另一种“被消费”的对象,还是如溪水般,继续流淌在时间的褶皱之中?

在叶村乡,一幅由美丽经济、美丽生活、美丽生态共同绘就的乡村新图景正在铺展——通过挖掘在地文化资源、实施“一村一品”发展战略,农文旅得以深度融合。横坑在这场变革中脱颖而出,获得“浙江省十大美丽乡村”“浙江省3A级景区村”“省级艺术乡建特色村”等诸多荣誉。在这里,艺术不再是遥不可及的理想,也不只是美的展现,而是对生活方式、产业结构乃至精神世界的重新书写,是村庄发展的核心力量。

在竹林掩映的“共富工坊”里,20多位老人齐聚一堂,手指翻飞,正专注编制竹艺茶席。这种长方形的竹艺品,兼具实用性与艺术性,既可作为精致的茶席,又可当作坐垫、杯垫等,一物多用。在杨洋的启发下,传统技艺焕发新生。“过去农闲时没事干,现在不一样了,我们一起编竹垫、竹筐,每月能增加1000多元收入呢。”81岁的村民叶养心满脸笑意地说。

文化艺术和旅游的融合,为横坑村带来新的发展机遇。玖层云水美术馆以及一系列别具一格的艺术空间,成为文艺爱好者与游客必到的打卡之地,也吸引了不少学生前来开展研学活动。凭借独特的文化资源与自然优势,横坑村与同济大学等高校签订了校外实践基地合作协议,推动了乡村与学术界的深入交流与合作。

84岁的村民周仕方曾对艺术家的到来感到疑惑。但现在,他经常去美术馆、竹林剧场的后台看布景装置、灯光调试,渐渐理解了光影布局与作品情绪的关系。虽然他仍觉得“艺术”这个词有些遥远,却知道自己的村庄变得不一样了——游客来了,老房子被修缮,年轻人开始回来创业。

山不曾移动,但乡村已然改变。艺术并未赋予村庄新的生命,而是让原本流逝的东西被看见、被珍视。那些隐藏在石墙后的往昔故事,在画布、装置、剧场的光影间,找到了全新的诉说方式。

夜幕降临,玖层云水美术馆的灯光亮起,在林间洒下柔和的光晕。不远处,竹林剧场隐约传来婉转的吟唱,和着虫鸣与溪水的低语,交织出属于山水的夜曲。管丽芬 叶承慧 刘楚冰