学习运用“千万工程”经验 推动乡村全面振兴

——六位讲解员讲述“千万工程”带来的乡村巨变

|

|

|

|

|

|

编者按:

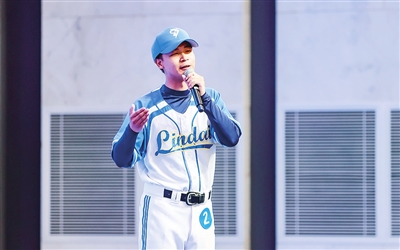

近日,浙江省第一届“千万工程”讲解员大赛决赛在浙江传媒学院桐乡乌镇校区举行。此次大赛共吸引了全省33名“千万工程”讲解员参加,经过初赛和决赛的激烈角逐,最终来自杭州市临平区运河街道新宇村的选手方泳脱颖而出,斩获“金牌讲解员”桂冠,陈羲、胡娅妮等2名选手获评“银牌讲解员”,黄徐洁、严竞宇、朱桢敏等3名选手获评“铜牌讲解员”。下面让我们从6位获奖讲解员的精彩讲述中共同领略“千万工程”引领乡村蝶变的实践伟力。

方泳:“三个地”引领新宇村美丽蝶变

杭州市临平区运河街道新宇村是浙江省“千万工程”典型案例村。20年来,我们大力发展高效生态农业,由原先的黑臭“两鱼村”转型成了网红“荷花村”。如今,新宇村成为了全国头雁项目培育和全国干部培训现场教学点,“新宇经验”的几个关键词“美丽乡村”“千万工程”“高效生态农业”“一链千万”“共富工坊”“循环农业”成为我们的“金名片”。

在深入挖掘村庄建设运营亮点过程中,我们梳理了新宇村的“三个地”:

打造红色基因传承地。我们牢记嘱托,坚持发展高效生态农业,锚定时代风向标,打造了精品红色实践教育路线。坚持以党建为引领,全国首创“三来领路模式”,开展“三同”实践活动。

打造共同富裕示范地。强村公司运营前置,实行土地流转改革“小田变大田”,统一“双招双引”,强产业链,打造一链千万“一村一品”盒马村。从一颗果莲看到“奶奶工坊”藏着大大的民生;从一只荷花鳖看到“水上看花,水下摸鱼”的荷塘数字经济;从一粒大米看到“土壤修复绿色防控”高产纪录,新宇村生产的大米连续两年获奖。发挥千亩荷塘网红打卡地效应,招引麦田咖啡、路亚国际垂钓、白荡漾高端露营等新业态,开发农耕研学和挖藕研学产品,成为最受学生欢迎农游项目,为当地村民增收致富开辟了新路径。走进村庄,可以体验520水杉大道,呼吸爱的味道;道路旁的李伯伯家庭农场里特别热闹,在干什么呢?原来小朋友在荷塘里挖呀挖呀挖,挖藕,抓甲鱼。累了可以走到麦田咖啡,感受一下网红打卡地,在“转角遇到爱”的氛围中留下一张美照。

打造“新农人”创业矩阵地。我们打造了大运河农创园,与浙江大学等七所高校开展深入合作,推动人才“两进两回”。加强人才队伍“筑巢引凤”。打造“科技小院”“红领直播间”“共享直播间”等空间,培育孵化返乡创业青年、农创客、直播村民等,并提供陪跑、订单等服务,成功吸引“新农人”回乡创业。

胡娅妮:让“常青树”永葆长青

我在这里与大家分享“千万工程”在宁波市奉化区萧王庙街道滕头村这片热土上的生动实践与显著成效。这不仅仅是数字与成就的堆砌,更是滕头村农民用智慧和汗水书写的绿色篇章。

“千万工程”在滕头村造就的第一道亮丽风景线,便是那满眼的绿意。我们深知,绿水青山就是金山银山。滕头村大力推进环境整治与生态保护,建立了完善的垃圾分类和污水处理系统,实现污水零排放、垃圾无害化,村里河清岸绿、鸟语花香。我们还大力开展植树造林,累计投入2.1亿元,实施“蓝天”“碧水”“绿地”三大工程,村庄绿化覆盖率达67%。走进滕头村,绿树成荫,花香四溢,仿佛置身于一个美丽的公园之中。

“千万工程”不仅改善了滕头村的生态环境,更为我们带来了产业升级的契机。我们立足实际,充分发挥自身优势,大力发展生态农业和乡村旅游。通过引进现代农业技术和管理模式,提高农产品的产量和品质。同时,我们依托滕头村的生态优势和文化底蕴,打造了一批具有地方特色的旅游景点和民宿项目,吸引了大量游客前来观光旅游、休闲度假。这不仅带动了滕头村第三产业的发展,更为村民们提供了更多的就业机会和创业平台。

在“千万工程”的推动下,滕头村的社会治理水平也得到显著提升。我们坚持党建引领,充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。我们建立了完善的村民自治制度和社会服务体系,让村民们积极参与到村庄建设和管理中来。我们还注重化解社会矛盾纠纷,维护社会稳定和谐。通过开展各类文化活动、志愿服务等活动,增强村民们的凝聚力和向心力,让滕头村成为一个温馨和谐的美好家园。

实施“千万工程”的最终目的是让人民群众过上更加幸福美好的生活。在滕头村,我们始终坚持以人民为中心的发展思想,把民生改善作为工作的出发点和落脚点。凡是滕头户籍村民,每人每月可领1500元福利金,退休村民不低于4000元,增强村民的归属感和幸福感。2019年我们成立了省内首个村级老年基金,村民们一听是给长辈们谋福利,纷纷自发捐款,一天时间就募集到1307万余元的慈善款。此外我们还注重提升村民的文化素养和精神风貌,通过开展各类文化活动和学习培训等方式,引导村民树立正确的价值观和道德观。

“千万工程”不仅改善了村容村貌、提升了村民的生活质量,还推动滕头村经济社会全面发展。未来,滕头村将持续深化新时代“千万工程”,以新发展理念为统领,立足特色资源、关注市场需求,迭代推进乡村产业;坚持党建引领、人民至上原则,秉承绿色发展理念,不断谱写和美乡村建设新篇章,打造共同富裕示范样板村,让“常青树”永葆常青。

陈羲:畲乡村民日子越过越红火

今天我带大家参观“千万工程”幸福花园乡村——景宁县鹤溪街道双后岗村。大家应该注意到了,我们畲族阿妹手中有三个茶杯,里面装的就是我们的迎客米酒了,喝了迎客酒日子红又火。同时,我们也为大家准备了惠民茶,大家可以任意挑选,饮尽此杯。

大家看到,我今天穿戴的是传统畲族服饰,头上的银冠是我们畲族女子一生中最重要的嫁妆之一。但在25年前,我们双后岗村还是一个贫困小山村,为维持生计,村民们不惜变卖头冠、褪去畲服,进城谋生。

正是依托“千万工程”,双后岗村才迎来了全方位、历史性、深层次的变化。原先的老村旱厕问题严重,水电交通不便,居民没有幸福感。在筹建新村时,我们尽可能地改善这些问题;对于老村,也是秉持保护和修复并重的理念,保存好我们传统的畲族文化村落。

“千万工程”实施21年,村干部一任接着一任干,从最初的村支书雷茂龙提出进行畲族婚嫁表演,吃上第一碗旅游饭;到第二任村支书蓝文亲汇集全县2296人来到我们双后岗新村,实现各族群众聚在一起的梦想;再到现任村支书包文付大力推动大城南一体化,联合强村公司等开展合作,让我们村的集体经济年收入从不足3000元到现在突破100万元……

现在,我们村建立了东弄畲寨田园综合体,这里已成为各大综艺节目的热门取景地。每年的“三月三”,传统畲族体育竞技运动散发出独特魅力,明年大家有空的话,一定要来体验一把。

在“千万工程”引领下,我们注重保护生态环境,坚持走绿色可持续发展道路。于是,我们村有了自己的茶园,发展特色林下经济,就是在竹林下合理地利用土地资源,种植三叶青等中药材,进一步促进村集体经济发展、村民增收。我们村的慈善光伏产业收益全部捐献给村里的低收入农户,余电免费自用,让村民们感到真真切切的实惠。

经济发展了,我们的生活水平也提高了。在过去20余年里,我们大力推动“浙里保”“农医保”“防贫保”“脱贫保”,提升大家的医疗、生活保障水平;积极构筑起“一老一小”幸福家园,建立居家养老服务中心,解决了许多高龄老人在家用餐不便的问题,真正做到老有所养、幼有所教。

我们还大力弘扬优秀畲族传统文化。近些年,畲族山歌队四处巡演,村里成立了畲族彩带编织工作室,开发融入畲族银饰等畲族元素的文创系列产品,使其成为我们村的又一大支柱产业。我们的畲族彩带含有特殊的爱意,这是每个畲家阿妹在成年之前必须学会的一门谋生手艺。畲家阿妹在成年之后,会亲手编织一条彩带送给心仪的阿哥,即为定情信物。大家如果感兴趣的话,也可以送一条畲族彩带给自己的爱人,表达最纯粹的爱意!正如畲语所言“幸福吉祥”,我们村民的日子越过越红火。

黄徐洁:横坎头村共富路上“加速跑”

巍巍四明大地,镶嵌着一个秀丽山村——余姚市梁弄镇横坎头村。我们村庄的蝶变,蕴藏着浙江乃至全国广大乡村,实现振兴、迈向共同富裕的密码。

作为浙东抗日根据地领导机关所在地,横坎头村在中国革命史上熠熠生辉。然而,地处四明山区的小村庄,曾因地僻人稀、资源有限,在发展浪潮中掉了队。那时,老百姓总感叹“横坎横坎,横看竖看看不到头”。

春华秋实、接续奋斗,在“千万工程”引领下,横坎头村贯彻发扬老区的优良传统,探索出了一条强村富民的道路。

面对区位受限、资源有限的客观条件,横坎头村充分开发绿色资源,培育本地特色产业,生产的蔬菜成功供应给杭州亚运会;抓住乡村旅游发展契机,打响红色旅游品牌,每年吸引游客已超110万人。曾经名不见经传的小山村,蝶变成了全国红色旅游经典景区,村民年人均可支配收入增长了10倍以上。

我们传承好红色基因,瞄准区域共富和协作共富,砥砺前行。筑牢基层党组织“压舱石”,凝聚起乡村各方力量和资源禀赋。我们与周边8个村结对成立“红锋共富”党建联盟,全盘激活横坎头红色文化、汪巷状元进士文化等,实现区域共富;我们与四川省昭觉县三河村结成“山海合作”对子,引入的“山海情·彝家乐”原生态彝族歌会,成为村里的“网红”节目。

新起点上再出发,我们将持续深化新时代“千万工程”,再接再厉、苦干实干,奋力打造全国革命老区中国式现代化村域样板!

严竞宇:“花园”开新篇 共富绘未来

在离东阳市城区18公里处,有一座被誉为“中国十大名村之一”、全国首个“村域小城市”,同时也是荣获浙江省首批未来乡村的村镇,它就是——东阳市南马镇花园村。在这里,放眼望去,高楼林立、车水马龙的建筑村貌,大型商圈、学校、文化广场等一应配套,浓郁的现代化气息扑面而来,令人惊叹的不仅仅是一座村镇所带来的视觉震撼,更是被它激活“生态流量”转变为“经济流量”,在绿水青山间掌握共富密码的“变现”之路深深吸引……

从“不入流”到“顶流”,一碗“改革饭”让它从穷山村变“绿富美”。时光倒流至42年前,这座出了名的穷山村,村庄人口不到500人,面积不足1平方公里,当地有一首民谣是当时这个村的真实写照:“村民花园不长花,草棚泥房穷人家,种田交租难糊口,担盐捉鱼度生涯。”土地稀疏荒芜,村民揭不开锅的景象是花园村最原始的风貌,用什么路子才能走出贫穷?有什么办法才能让这里焕然一新?答案是:抓住改革机遇,推进乡村振兴。

2004年和2017年,花园村借着“千万工程”的东风,先后开展了两次大规模“一村并九村”的规划行动,村域面积扩容至现在的12平方公里,两次合并了周边没有基础设施、集体经济薄弱、矛盾纠纷繁多的9个村,以农房改造为新农村建设切入点,宽广平坦的乡间大道接踵铺设,红白相间的整齐民居拔地而起,花园村以景区规划的标准逐步实现了“一年大变样 三年全变样”的美好蓝图。

不仅要村美,还要民富。花园村通过以工业和高科技产业为基础,大力发展红木家具富民产业,打造红木市场,并带动一系列新兴产业,促进村集体经济发展壮大,实现农民收入翻一番。2023年,花园村拥有农户5246户,常住人口6.5万人,实现营业收入725亿元,村民年人均可支配收入达到17.6万元。

从“小花园”到“大花园”,一张“振兴图”让它从各美其美变美美与共。近年来,花园村不断探索便民服务新路子,推出让村民办事“只跑一次”的模式与方法,大大提升村民获得感。积极利用“互联网+”等现代信息技术,通过“一个门户系统、一个App、一个微信公众号”,实现镇村联动、信息共享。

乡村治理取得新成效。40多年来,花园村实现了“小事大事不出村、矛盾纠纷不上交、村民零上访”,始终坚持“党建+”“互联网+”“制度+”“经济发展+”,有效促进现代化城市管理方式与传统乡村治理经验的深度融合。

文化广场、“24小时体育场”的搭建与使用,健步竞走团、篮球赛的火热开展,让花园人民的精神文化生活越来越富有,幸福指数像腰包一样,越来越高涨!

“千万工程”造就了万千美丽乡村,造福了万千农民群众。作为“千万工程”的参与者、感受者、讲述者,我们更要扛牢使命担当,讲好“千万工程”的生动故事,做好新时代“千万工程”的实践者与传播者,奋力谱写中国式现代化浙江新篇章。

朱桢敏:“致富球”落俞家浜

一提到棒球,你可能会想到时髦的棒球服,或者是“全垒打”这类的流行文化符号。但你是否听说过平湖的“棒球村”——平湖市林埭镇徐家埭村?它被誉为“中国棒球第一村”。近些年,徐家埭村深入实施“千万工程”,以棒球产业为排头兵,不断实现美丽乡村和美丽经济“双赢”,走出了一条强村富民、共同富裕的道路。

这要从一次村集体组织的贴心晨会说起。2018年的一天,村党委书记刘建群召集党员和村民代表开会,传达学习党中央关于实施乡村振兴战略的部署精神。会上,他提出,棒球市场潜力大,准备在我们村建个乡村棒球场。虽然村民们半信半疑,但仅仅五个月后,全国首个乡村棒球场就在俞家浜的一片水淹地里拔地而起。我果断加入,成了棒球场的首批员工之一。现在回头看,这个棒球场不仅取代了污染严重的传统养殖业,让周边环境大变样,还成功举办了40多场国家级和长三角区域的青少年棒垒球赛事。这些赛事带来了超过5000万元的消费增长额,村集体经济收入也提升了200余万元。我们靠着差异化发展,迈出了美丽乡村建设的第一步。

棒球场建成后,我真切地感受到,赛事承办得多,场地热闹是热闹,但还远远不够。于是,从2019年开始,村集体以棒球场为核心,在俞家浜打造了郊野乡园田园综合体。几年下来,我们按照农文体旅融合发展的理念,俞家浜景区发生了翻天覆地的变化:中国首个棒球之家亮相,展示了各式各样的棒球周边商品;56位农创客带着他们的项目“拎包入住”,景区还融入了“元宇宙”“机车吧”等时尚元素;还有本村的九彩龙、摇快船等非物质文化遗产体验点,吸引了大批游客……围绕农业和农创客两大主题,景区成了集“吃、住、行、游、娱、购”于一体的网红打卡地,在嘉兴市旅游发展监测中连续九个季度排名第一。此外,村集体还规划了12个共富项目,带动各村入股共建。现在,已有浙北粮仓、长三角应急救援培训基地、共富大棚等6个项目竣工并创收,年均带动各村增收数十万元。美丽乡村与美丽业态实现了良性循环。

在共同富裕的路上,我们不仅要做大蛋糕,更要公平地分蛋糕。近两年,景区工作人员中不仅有我这样的“95后”年轻人,还有许多“50后”“60后”的叔叔阿姨们。这得益于我们村打造的四个共富工坊,为叔叔阿姨们提供了相对容易上手的就业岗位,大大缓解了景区的运营压力,也让他们每人每年收入增加了8000元。此外,我们村还创新“村集体+社会资本+村民”的合作模式,在引入优质项目时,让低收入农户以资金或闲置房屋等入股,仅我们的棒球民宿项目,就有33户家庭入股,每户每年收入可提高约6000元。村里的一位朱阿婆不仅入股,还受聘成为民宿员工,既享受分红又拿工资,日子过得美滋滋的,见人就夸我们的“棒球村”建设得好。

“千万工程”引领我们村发展,俞家浜就像一扇窗,见证了徐家埭的巨变。美环境与美产业并重,强经济与惠民生同行,从棒球场到郊野乡园田园综合体,再到如今的共富项目和工坊,扎根于俞家浜的棒球就像一颗种子,在“千万工程”的滋养下茁壮成长,稳稳地支撑起了我们徐家埭人的共同富裕梦想。

本版文字由本报记者根据六位讲解员的讲解整理,图片由本报记者叶敏拍摄