“绣花针”怎样绘好“锦绣图”——

三问推进县城承载能力提升和深化“千万工程”的浙江路径

|

| 杭州市西湖区双浦镇桑园地村 |

|

| 嘉兴市南湖区凤桥镇三星村 |

□本报记者 李松

2023年2月,浙江提出实施县城承载能力提升和深化“千村示范、万村整治”工程,距今已满1周年。各地如何绘好“强城”“兴村”“融合”的大美画卷?近期,记者带着这个问题,深入基层一线探究答案。

县城“蓄水池”何以扩容?

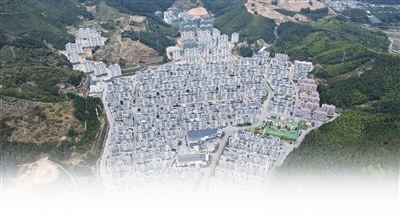

“现在的生活跟以前在山沟沟里相比安稳多了。”庆元县松源街道同心新村居民叶忠武在接受记者采访时回忆说,“我老家在百山祖镇桐梓村,那里是地质灾害点,碰上刮风下雨,全家都得担惊受怕。”如今,他已住进县城宽敞明亮的新房,享受天伦之乐。

庆元县“九山半水半分田”,是典型的山地丘陵区,滑坡、崩塌和泥石流等时有发生,是浙江地质灾害最为严重的地区之一。近年来当地投资30余亿元,相继在县城周边建成安置小区5个,累计搬迁5万人,占全县户籍人口的近四分之一。而同心新村是全省最大的地质灾害避险搬迁和生态移民安置社区,占地面积600亩,目前三期项目已全部完工,已安置1.3万人。

搬迁农民进城仅仅是开始,如何做好“后半篇文章”、解决进城后面临的“急难愁盼”问题更是重点。庆元县积极组织搬迁农民参加电商、水电工、厨师、保育师和来料加工等技能培训,并依托当地香菇小镇等优势产业平台,组建“社区—企业就业联盟”,鼓励引导企业、社会公益性岗位优先聘用搬迁农民,至今已累计提供就业岗位2万余个,实现搬迁农民“家门口就业”。据统计,目前庆元县搬迁农户人均收入超4万余元,高出全县农民收入平均水平1.5万元以上。搬迁居民陈金德笑着对记者说:“自从搬进了新社区,不但安全有保障,衣食住行都不愁啦。”

“‘十四五’期间,我们将再实现1.5万群众搬出大山、融入城镇,推动城市扩容提升和公共服务集成,实现10平方公里范围内集聚10万以上常住人口。”庆元县农业农村局副局长胡顺山介绍。

我省通过“一县一策”精准推进以县城为重要载体的城镇化建设,进一步放大县城集聚、辐射、带动效应。2023年,完成重大项目投资4504亿元,投资完成率达148.1%。全省县城人口占县域人口比重提高1.4个百分点,23个县(市)进入中国综合竞争力百强县,比上年增加5个,位居全国第二。

乡村全面振兴路如何开拓?

“快看,这里有桑蚕博物馆,进去看看吧!”跟随着学生春游的脚步,记者来到了杭州市西湖区双浦镇桑园地村,“桑”文化气息扑面而来。这里有着悠久的种桑历史,生态环境优美,人文底蕴深厚。

过去,该村曾因产业发展落后,集体经营性收入每年仅30万元,是西湖区集体经济薄弱村之一。而现在,全村实现村级集体经济收入284万元,村民人均收入达4.7万元,实现了从经济薄弱村到省级AAA级景区村庄、省级善治示范村、省第二批未来乡村创建村的蝶变。其中秘诀何在?

“我们始终围绕深耕‘桑’文化这条主线,厚植产业发展土壤,引进数字技术赋能乡村治理,这才有了现在的桑园地村。”村支书郑维欢道出其中玄机。该村通过存量土地整合,以农桑文化为主题开发建设蚕桑公园,并配套桑蚕博物馆,联动附近的海皇星生态休闲园,推出“桑蚕文化”体验线路,去年为村里带去12万人流量,累计营收超1700万元。

产业升级为桑园地村推进村庄智治打下了坚实基础。该村整合村内医疗资源打造“智慧健康小屋”,建立村民医疗数据库和慢病管理系统,针对“一老一小”需求开设特色中医理疗门诊,并通过数字平台实现自助检测、远程问诊等功能,门诊日均接诊量在50人次左右;开发“乐居双浦”小程序跳舞场地预约管理功能,利用定向声技术,有效解决噪音扰民问题;无人商超让数字生活惠及家家户户,日均交易量2000元;集中数字化改造40亩共享菜园,让村民多余蔬菜可以共享,促进邻里和睦;开发未来乡村驾驶舱,一张图掌握村民人口信息、出租户居住情况,实现应急管理可视化……当地村民想象中的未来生活场景在这里正逐步变为现实。

“下一步,我们村将围绕乡村运营和集体经济增收,以发展蚕桑文化的研学体验产业、蚕桑衍生品、青少年教育基地为重点,进一步擦亮桑园地的村庄品牌。”郑维欢对村子的未来充满信心。

近年来,我省大力推进宜居宜业和美乡村建设,率先制定和美乡村建设导引和认定办法,和美乡村覆盖率达25.5%,推动乡村加快具备现代生活条件、农民就地过上现代文明生活。目前,全省共建成92条单条产值超10亿元的全产业链,农村居民人均可支配收入突破4万元大关,继续位居全国省区第一。

城乡“协奏曲”怎样奏响?

走进嘉兴市南湖区凤桥镇三星村,连片桃花正相继绽放,农田耕作与乡间景观相映成趣。“以前是人人想做城里人,现在是城里人向往乡下的生活,都跑来观景、赏花、吃农家饭了。”三星村村民应敏华在自家农家乐里喜气洋洋地接待着一拨拨客人。

三星村种植水蜜桃已有一百多年历史,产出的水蜜桃久负盛名。借助繁花似锦的千亩桃林优势,该村每年举办大型桃主体文旅活动,打响了“桃源三星”美丽乡村品牌,吸引了大批游客,带动民宿、农家乐、餐饮业的发展,实现了“从卖桃到卖风景”的转变。

“上世纪90年代,桃子要卖到城里得走水路,父母进趟城往往需要老半天;十年前,通镇、通村的公路慢慢修起来,可以开着小汽车将桃子卖到城里;如今,更是实现了足不出户直播卖桃。”三星村村民陈林燕告诉记者,2015年,大学毕业的她回到家乡深耕水蜜桃产业,和父母一起经营桃桃家庭农场,每逢蜜桃丰收季,她就开启直播,原汁原味地向广大网友展示水蜜桃田间种植、采摘、品尝等内容,这样的“写实”路线吸引了众多粉丝。

目前,三星村成功引育10余个产业项目,打造三星村水蜜桃品控中心,建设智慧桃园,2023年总产值达1.8亿元,亩均1.6万元。此外,三星村还积极开发了桃花酥、蜜桃宴、蜜桃酒等产品,延长蜜桃产业链,极大地提升了产品附加值。

如今在三星村,家家有产业,人人有事业,农文旅“甜蜜产业”蒸蒸日上,并不断刷新着“美丽经济”。随着旅游业态的不断丰富,许多城里人也纷纷来这里投资,掀起了驻乡创业的风潮。三星村也入选浙江省美丽宜居示范村,凭借和美乡村面貌再次出圈。

“推动城乡资源要素加快双向流动,是南湖区实现‘城乡双向奔赴’的关键。”南湖区农业农村与水利局相关负责人介绍,通过一系列改革举措,农民与农地之间不断松绑,南湖区得以聚焦特色农业产业,发挥资源集聚优势,打造省级现代农业开发区、农业经济开发区等平台,定制美丽乡村精品路线,提升和美乡村发展力和“吸金力”。各镇、村积极培育农家乐、民宿、咖啡茶吧等新业态,探索“村集体+企业+农户”的村庄运营机制,走出了一条新型城镇化与乡村全面振兴双轮驱动、生产生活生态相互融合、改革发展成果城乡共享的统筹城乡发展共富之路。2023年,南湖区城镇化率达88.0%,农村居民人均可支配收入48617元,同比增长6.8%,城乡居民收入比缩小至1.42:1,成为全国城乡居民收入差距最小地区之一。“接下来,我们将进一步打通人才、技术等要素向农村‘下沉’路径,持续形成新质生产力,推动农村特色资源‘上行’,城乡关系将更密切,互相依赖、互为市场、共生共荣。”该负责人说。

随着国家15部委支持浙江率先实现城乡融合发展的意见、农业转移人口市民化实施方案等重大政策相继出台,国家城乡融合发展试验区嘉湖片区纵深推进,城乡融合加速迈进,全省城乡居民收入比缩小至1.86,位居全国前列。