温州探索支农资金折股量化产业帮扶的做法与建议

张文明 林若海 陈正运

|

| 财政资金折股量化流程图 |

□张文明 林若海 陈正运

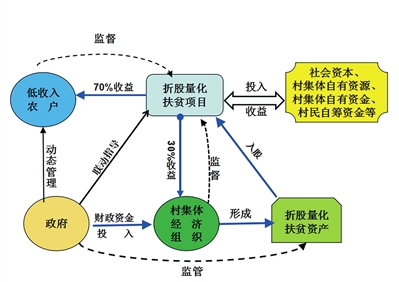

提升低收入群体收入水平是实现共同富裕的关键。近几年,温州市积极探索开展财政支农资金折股量化产业帮扶试点,通过财政资金支持村集体经济发展并形成资产,再折股量化给低收入农户,推动形成“村集体+农户+企业”的紧密型利益联结模式和精准稳定持续的财政支农资金折股量化帮扶长效机制,实现村集体经济和低收入农户双增收。截至2021年底,温州市共谋划打造折股量化项目306个,累计投入各级财政资金7.5亿元,撬动社会资本6亿元,惠及低收入农户3万多人,户均年收入增加近2000元。

基本做法

一、创新机制、多方联动,破解财政帮扶资金“投放难”。由于以往帮扶项目分散、财政扶贫资金使用范围不明确,导致财政资金存在“撒胡椒面”现象,出现资金难分配且拨付率低、问责压力大。将财政支农资金量化为低收入农户资产股权,通过政府与市场的合理分工和职能互补,可实现精准帮扶。一是加强制度设计。2017年温州在全省率先出台《温州市财政支农资金折股量化扶贫试点工作实施意见》,选择瓯海、洞头、永嘉、苍南、泰顺等五个县(区)开展试点。按照省级扶贫资金70%投入产业的指导方向,各级财政安排扶贫资金及其他涉农资金、挂钩帮扶资金用于折股量化,为扶贫资金使用找到了一条新路径,破解扶贫资金使用难的问题。二是强化多级联动。构建“市级指导、县级引导、乡镇主导、乡村(农户)主体”工作格局,市财政局和市乡村振兴局(扶贫办)主动介入,帮助解决各试点地区实际运作中遇到的政策处理和资金难题;各试点地区所在县(市、区)乡村振兴局(扶贫办)和财政部门自上而下为乡镇和村集体组织在项目谋划及落地方面提供政策解析与处理指导,帮助对接企业具体项目。三是突出一地一策。各地因地制宜,将财政资金投入到农村自然资源开发、农村经营性集体物业、产业发展等项目,多元化投资、多形式运营确保稳定收益。

二、转变理念、注重实效,破解财政帮扶资金“收益难”。传统的财政扶贫资金投入方式,注重“输血”,忽视“造血”,存在“大水漫灌”的现象,资金使用效益不高。而折股量化项目所得收益按照3:7的比例分别量化给村集体和低收入农户,以此形成“村集体+低收入农户+企业”的紧密型利益联结模式,实现财政资金“精准滴灌”,确保村集体经济和低收入农户双增收。一是低收入农户促富。以往一些低收入农户脱贫致富的主观意愿不高、自身能力不足,不同程度存在“等、靠、要”思想。而借助合作社、龙头企业、集体经济组织的共同参与和资金投入,弥补了低收入农户在能力、资源、技术等方面的短板,达到“真扶贫、扶真贫”效果。二是村集体经济增收。村集体经济组织不仅获得了财政资金投入后所形成的资产,同时获得资产入股经营主体后带来的收益,增加了其参与项目的积极性。项目推进过程中,引入了更多社会资本,激活了乡村各种沉睡资源,为村集体发展带来了更多机遇。三是财政资金增效。大量沉淀的帮扶结余资金、财政存量资金被盘活,撬动社会资本投入呈几何式增长。

三、靶向监督、动态调整,破解财政帮扶资金“监管难”。传统的财政扶贫资金分配受帮扶对象限制,项目“多、小、散”,资金监管难度大,且基层帮扶力量普遍严重不足,帮扶对象多,难以监管到位。支农资金折股量化产业帮扶不仅铸牢了财政扶贫资金“安全坝”,还通过实施动态监管实现了低收入农户“增收入”和帮扶项目“稳增长”。一是参与主体全员监督。折股量化帮扶新模式,引入低收入农户和村集体经济组织等多个参与主体,项目实施过程中村集体通过召开村民代表大会集体表决等形式实现全员参与监督,弥补了财政扶贫资金仅有政府相关部门监管而无法对项目有效性进行长期跟踪的薄弱点,构建了财政资金长效监管机制,保障了资金使用长期安全有效。二是受益对象动态调整。各试点地区折股量化的受益对象选择为建档立卡的低收入农户群体。每年比对低收入农户数据库及民政部门的低保和救助对象数据库,对受益对象实行动态管理。同时,将折股量化项目收益视同为政府或村集体慰问资金,不计入民政部门核定低保和低保边缘户认定的收入核算,确保低收入农户通过获得折股量化项目收益改善生活水平。三是项目收益动态监控。投入的财政资金以同期银行贷款利率为参考依据,规定试点项目每年投资回报率不低于5%,并建立收益动态调整机制,保障合理回报。

主要成效及存在问题

近年来,温州市财政资金折股量化产业帮扶工作取得显著成效,不仅提高了财政资金使用绩效,盘活了农村存量资源和闲置资源,也增强了村级组织的战斗力、凝聚力,实现了低收入农户增收致富和村集体经济发展壮大“双赢”。但在实践中也存在一些问题,一是经营主体承接项目积极性有待提高。一些经营主体表示,扶贫资金项目检查过严、过频、问责过重,使得项目承接经营主体所承受心理压力很大,之所以愿意承接项目,主要是出于为村里作贡献和帮扶低收入农户的心态。二是农业产业项目投资相对偏少。由于农业项目技术性强,短期效益不明显、风险大、见效慢,一些短期风险高但长期效益看好的农业产业类项目涉足较少。三是折股量化工作机制有待进一步完善。

对策建议

一是强化规范管理。必须严格控制项目准入,保证项目质量,所有提报项目均要经过严格筛选,优中选优。申报入选的项目必需经专家实地勘察、审核、评审、公示、审定、备案6道关。同时建立健全项目信息管理系统,实行项目库管理,强化项目储备,使“钱等项目”向“项目等钱”转变,不断提高项目和资金的科学化、精细化管理水平。

二是加强示范推广。在继续抓好省级乡村振兴综合试点项目实施的同时,集中财力推进一批市级低收入农户同步基本实现现代化试点项目,通过典型示范,引导折股量化项目从单一的物业经营性项目向带动山区低收入农户增收明显的优势特色农业产业类项目推进,比如柚类、茶叶、中蜂、中药材、食用花卉等,通过以点带面,扩面提质,促进特色农业产业与低收入农户增收同步发展,全力打造折股量化帮扶模式2.0版。

三是加大政策扶持。农业农村等主管部门和财政部门要加强政策指导,积极协调相关部门落实对折股量化项目涉及的用地、用电、银行贷款及税收方面给予优先支持,为重点项目开辟“绿色通道”,帮助推进项目加快落地见效。鼓励承接主体购买商业保险,分散和降低经营风险,增强履约能力。探索利用保险保费补贴等扶持政策,对承接主体给予适当支持。

四是鼓励探索创新。进一步深化折股量化机制创新,探索折股量化模式由精准帮扶向推动共同富裕拓展。优化政府资源再分配,建立信息互通共享,激活农村闲置资源、资金、劳动力等要素。引导村集体抱团承接农业产业项目,并吸引镇域范围内的农户和社会资本等共同参与项目建设,集体共享投入资产的所有权益和收益成果。

第一作者单位:温州市农业农村局