轻度动脉粥样硬化需要治疗吗?

专家:留意这些症状,普通患者从生活方式上进行干预

李杨

|

|

动脉粥样硬化的危害几乎众所周知。随着生活水平的提高和饮食习惯的改变,患上轻度动脉粥样硬化的人越来越多。那么,这种程度的病变意味着什么?该如何治疗?今天就请血管外科专家李杨来说说动脉粥样硬化的预防和治疗。

“轻度硬化”大多无症状

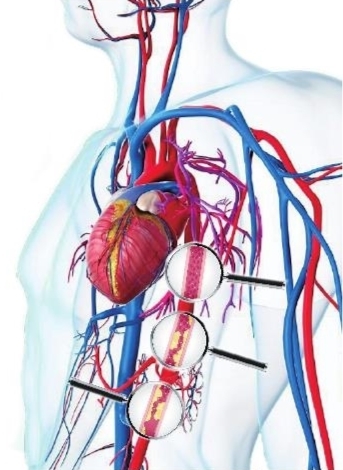

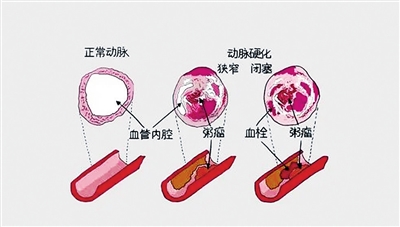

动脉粥样硬化是指脂质沉淀所引发的血管炎症性病变。由于受到某些因素的影响,动脉管壁的表面出现很多凸起的斑块,斑块内部积聚了脂质和坏死组织,看起来就像粥一样。这些斑块会使血管壁增厚,失去弹性,最终导致动脉粥样硬化,严重的会使动脉出现管腔变硬和狭窄,造成器官缺血。

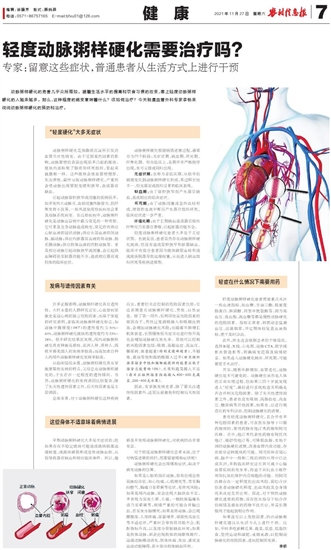

引起动脉管腔狭窄或闭塞的疾病很多,如多发性大动脉炎、血栓闭塞性脉管炎、肌纤维发育不良等,一些风湿免疫性疾病也会累及动脉系统病变。在这些疾病中,动脉粥样硬化是动脉血管病中最为常见的一种类型。它可累及全身动脉造成病变,常见的有供应心脏血液的冠状动脉;供应头部血液的颈动脉、脑动脉;供应内脏器官血液的肾动脉、肠系膜动脉;供应肢体血液的四肢动脉等。累及相应动脉引起动脉狭窄或闭塞,会引起供血障碍甚至脏器功能不全,造成相应器官或肢体的临床症状。

动脉粥样硬化根据病情进展过程,通常分为四个阶段:无症状期、缺血期、坏死期、纤维化期。但在临床上,各期并非严格按序出现,也可交替或同时出现。

无症状期:也称为亚临床期,从较早的病理变化到动脉粥样硬化形成,其过程长短不一,但无器官或组织受累的临床表现。

缺血期:由于管腔狭窄而产生器官缺血,造成相应的临床症状。

坏死期:由于动脉闭塞或急性血栓形成,使管腔血流中断而产生器官组织坏死,临床症状进一步严重。

纤维化期:由于长期缺血造成器官组织纤维化乃至器官萎缩,引起脏器功能不全。

轻度动脉粥样硬化患者大多处于无症状期。也就是说,患者虽然存在动脉粥样硬化斑块,但没有造成管腔狭窄和脏器缺血。临床中有部分患者因为斑块破裂血栓形成或斑块脱落导致远端栓塞,从而进入缺血组织坏死等疾病进展期。

发病与遗传因素有关

许多证据表明,动脉粥样硬化具有遗传性。大样本量的人群研究证实,心血管病家族史是冠心病的独立危险因素,而基于家庭的研究表明,亚临床动脉粥样硬化标志,如动脉中膜厚度(IMT)的遗传度约为30%-60%,动脉粥样硬化斑块的遗传度约为23%-28%。很多研究结果还发现,颅内动脉粥样硬化具有种族易感性,亚洲人种、黑种人、西班牙裔美国人的发病率较高;而高加索白种人的颅外动脉粥样硬化发病率较高。

从临床情况来看,动脉粥样硬化具有家族聚集性发病的特点,父母患有动脉粥样硬化的,子女存在一定程度的遗传倾向。当然,动脉粥样硬化的发病诱因比较复杂,除了先天性遗传因素之外,后天性因素也是主要诱因。

总体来看,对于动脉粥样硬化这种疾病而言,重要但无法控制的危险因素包括:有近亲属患有动脉粥样硬化、男性、自然衰老。除了第一项外,后两项也是危险因素的原因在于,男性过度酒精摄入和吸烟比例高,会增加动脉硬化风险;而随着年龄增长机体衰老,长期慢性促炎症反应进行性升高也会增加动脉硬化发生率。其他可以控制的风险因素包括:吸烟、高脂血症、高血压、糖尿病、体重超重(特别是腹部超重)、不锻炼、黄油等饱和脂肪酸摄入过多(世卫组织推荐膳食中饱和脂肪酸提供的能量应低于膳食总能量的10%)、水果和蔬菜摄入不足(每日应按照膳食指南摄入400-600克蔬菜、200-400克水果)。

因此,有家族发病史者,除了要关注遗传性因素外,还要注意避免和控制后天性因素。

这些身体不适意味着病情进展

早期动脉粥样硬化大多是无症状的,但如果存在不稳定斑块可能造成斑块脱落远端栓塞,或斑块破裂形成急性动脉血栓,从而导致器官缺血和相应临床事件。所以,能够及早发现动脉粥样硬化,对疾病防治非常有益。

对于轻度动脉粥样硬化患者来说,出于对病情进展的预估,需要留意哪些症状呢?

动脉粥样硬化会出现哪些症状,取决于病变动脉的位置。

如果是心脏的冠状动脉,容易出现急性冠脉综合征,如心绞痛、心肌梗死等,常有胸闷憋气、胸痛乃至晕厥等症状,有猝死风险;如果是颅内动脉,常会出现大脑供血不足,多表现为突发头晕、头痛,一侧肢体偏瘫失语乃至晕厥等,病情严重的可能合并脑出血,甚至发生脑梗死;如果是肾动脉,会出现腰腹部、头部疼痛,尿量增多、顽固性高血压等不适症状,严重时会导致肾功能不全,肌酐指标升高,以及部分肾脏缺血坏死;如果是肢体动脉,则会出现肢体的间歇性跛行、远端动脉搏动消失,肢体疼痛、发凉、感觉及运动功能障碍,甚至部分肢体缺血坏死。

轻症在什么情况下需要用药

轻度动脉粥样硬化患者需要重点关注一些血液指标,如血糖、甘油三酯、低密度脂蛋白、胆固醇、同型半胱氨酸等,因为高血压、高血脂、高血糖等都是慢性动脉硬化的危险因素。指标正常者,则需动态监测血压、远离烟草,并定期体检复查血液指标,便于及时诊治。

此外,医生还会根据患者的个体情况,选择B超、X线、心电图、动脉CTA、数字减影血管造影等,明确病变范围及病情轻重。如果进入动脉硬化缺血、坏死期,可能需要手术治疗。

其实,随着年龄增加、血管老化,动脉硬化是不可避免的。动脉硬化虽然是人体的正常生理过程,但如果三四十岁就发现进入“轻度”,最好进行系统检查来明确是否合并相关危险因素。除了先天性遗传因素之外,患者有没有吸烟、高脂血症、高血压、糖尿病等其他因素,如果有,应进行规范化的专科诊治,控制动脉硬化的进展。

患有轻度动脉粥样硬化,且合并有多种危险因素的患者,可在医生指导下口服药物预防,常用药物有他汀类药物和阿司匹林。其中,他汀类代表性药物有阿托伐他汀、瑞舒伐他汀等,可降低血脂,有助于预防动脉硬化进展,改善血管内皮功能,存在部分逆转斑块的可能。阿司匹林在冠心病、脑卒中一级和二级的预防应用中已达成共识,多数临床研究证实其可减少心脑血管疾病的发生率,得益于其抗血小板作用和抗氧化保护内皮细胞的功能。但阿司匹林存在一定程度的出血风险,需综合评估患者动脉硬化程度、出血风险及全身情况来决定是否应用。因此,对于预防动脉硬化进展的药物,须在医生指导下综合评估病情及潜在的药物不良反应,并需长期服用才能起到相应作用。

如果没有以上危险因素,防治动脉粥样硬化建议从生活方式上进行干预。比如,平时多吃新鲜瓜果、蔬菜,低盐、低脂饮食,坚持运动和减肥,戒烟戒酒,以控制动脉硬化的危险因素,进而控制其发展。

李杨