“十四五”休闲农业怎么做?“浙”里有规划

|

为拓展农业多功能开发,支持发展乡村新型服务业,近日,由省农业农村厅牵头编制的《浙江省休闲农业发展“十四五”规划》(以下简称《规划》)出台。《规划》从产业基础、重点任务、保障措施等方面,对未来五年我省休闲农业发展作了整体布局。

规划基础

发展遇契机,产业有基础

休闲农业是利用农业生产条件、农业景观资源和农村生态环境等,以农业生产为基础,以全方位体验农业全生命周期为途径,满足居民重归乡土、感悟乡愁、享受田园牧歌生活需求的一种新型产业形态和消费形态。

《规划》指出,当前,我国正进入全民休闲旅游时代,尤其在后疫情时代,居民对田园风光、诗意山水、乡土文化愈加向往。休闲农业是“绿水青山就是金山银山”理念的重要实现途径,已成为扩大内需的新增长点。而长三角一体化则为我省休闲农业发展提供了契机。

我省休闲农业由“农家乐”萌发,早期是一种依托农业特色产业与农村自然生态、田园景观、民俗风情、村居民舍,以“吃农家饭、住农家屋、游田园景、享休闲乐”为主要内容的经营业态,经过多年发展,产业规模日趋壮大、产业类型丰富多样、发展方式逐步转变、带动作用不断增强。2020年,全省休闲农业和乡村旅游接待游客2.47亿人次,比2015年增加1.44亿人次,年均增27.9%;农家乐共2.15万户,直接从业人员17.1万人,带动就业超过100万人;农家客栈床位达到39.85万张,农家餐厅餐位160万个,基础设施建设完善。休闲渔业经营主体达2413家,从业人员1.89万人,总产出28.5亿元。据大数据分析,我省休闲农业经营点分布北密南疏、东密西疏,浙北平原地区数量高于浙西南山区,都市及景区客源市场依托性明显。

规划目标

建设8条重点发展带、

58个重点发展区、

百条主题精品线路

《规划》明确,“十四五”期间,力争在空间优化、模式创新、品牌建设、品质提升、人才培养、平台搭建等重点领域进行突破。至2025年,全省休闲农业发展取得显著成效,构建起统一健全的产业体系和经营体系,形成具有地域特色、国外省外省内协同的发展格局。

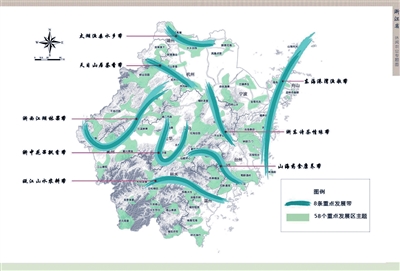

按照《规划》,在浙北平原、浙西北山丘、浙中丘陵盆地、浙西南山地、浙东南沿海、浙东海洋岛屿等自然肌理基础上,沿海岸线、钱塘江、瓯江,依托海洋风情、钱江山水、生态绿谷、江南水乡和和美金衢五大组团,以产业分布、文化脉络、市场圈层、交通体系等为考虑因素,聚焦城市周边、自然风景区周边、传统农区三大重点区域,重点开发建设8条重点发展带、58个重点发展区、百条主题精品线路,促进适度集聚发展,形成“片区带动、区带联动、点线支撑”的休闲农业发展总体格局。

重点任务

从模式、品牌、品质等五方面发力

一、推进模式创新

休闲农业立足于农业产业与乡村风貌,要满足游客全方位体验农(林牧渔)业全生命周期、感悟乡愁的需求。各地应借鉴以特色农家乐、高质量服务为亮点的农家乐集聚模式(如长兴水口乡顾渚村、天台后岸村);以深度体验、特色活动为亮点的沉浸体验模式(如桐庐县慢生活区、德清下渚湖);以文化深度融合、休闲体验为亮点的文化深挖模式(如南浔荻港渔庄);以绿色生态、中医药养生为亮点的乡村康养模式(如缙云仙都);以原始景观、历史赋能为亮点的古村体验模式(如丽水松阳);以产村融合、主题体验为亮点的家庭农场模式(如安吉鲁家村)。鼓励各地强化地方特色,拓展休闲农业模式。

二、培育特色品牌

推进品牌赋能,构建全省休闲农业视觉形象识别系统,因地制宜打造地区层面休闲农业区域公用品牌。规范品牌授权管理,加强品牌内涵阐释与形象设计,利用农业展会与节庆活动、二十四节气农耕文化活动、新媒体平台、旅游体验营销等手段加大宣传力度,做好品牌管理与维护。引导休闲农业特色化发展,以农耕文化为魂、田园乡愁为韵、创意体验为径,明确经营点主题定位,注重农产品质量管理,开发“体验农业”“创意农业”“文化农业”“康养农业”“认养农业”“溯源农业”等业态和产品,做到每个市县有特色节庆、每个节庆有特色活动。以大农业产业为依托,通过养生养老、电子商务等业态的规范化引领,制修订休闲农业标准与农家乐标准,健全标准体系。

三、提升产业品质

改善休闲农业园区(景区/景村)道路、消防设施、停车场等基础设施,打造“快进慢游”交通体系。完善游客服务中心、无线网络、标识标牌等服务设施;加强卫生间、重要设施、电梯等关键节点人性化改造,完善安全管理制度,落实风险防范措施,对休闲体验设施设备进行改造提升。建设产业集聚平台,通过村镇融合、村村抱团、景村协作等形式,建设提升一批省级休闲乡村、休闲农业重点县,培育美丽乡村夜经济精品村。鼓励发展休闲农业服务业,积极发展休闲农业的订制服务、体验服务、智慧服务、共享服务、绿色服务等新形态,力求服务特色化。依托“互联网+”、共享经济,创新体验活动策划方案与落地实施方式,探索“线上交易+线下服务”新模式。开发休闲农业与劳动教育、研学教育结合旅游产品,提供农事生产、节气物候、自然课堂、农产品营养与安全等培训服务。

四、壮大经营主体

加快完善省、市、县、乡(镇)四级培训机制,制定覆盖经营创意、客源定位、项目运维、实施方式创新等全过程内容培训体系,提高从业者综合素质。以提升休闲农业从业人员的语言表达、服务态度、业务素质等服务水平为重点,依托孵化实训基地、网络平台等,通过集中授课、案例教学、现场指导等方式,创立“平台+导师+学员”服务模式,规范服务流程。强化创业指导,建设休闲农业创业导师队伍,推行“创业+技能”“创业+产业”培训模式,开展互动教学、案例教学和现场观摩教学。实施引才返乡工程,深化“两进两回”。引进国内外知名旅游品牌、专业团队进驻,支持、鼓励、引导高层次高技能人才、高校毕业生、退伍军人、优秀农民工、乡贤等返乡创业,着力造就一批具有战略眼光、市场开拓精神、管理创新能力的休闲农业领军人才队伍,提升休闲农业运营管理水平。加强引导优势互补,促进休闲农业与景区、餐饮、教育培训间的资源共享。鼓励高素质农民参与劳动教育、研学教育、非遗等涉农服务项目,培养一批金牌讲解员。

五、创新数字平台

结合数字乡村建设,搭建政府、经营者、居民共同参与的休闲农业大平台,推进产业细化分工,促进一三产协同发展,完善深化产业链条。搭建休闲农业数字综合平台,构建休闲农业数据共享体系,建立全行业监控、监管、展示、共享平台,建成集产业信息资源汇总、产业运行监控监测整合、应急调度快速反应于一体的综合数字系统与平台,实现休闲农业行业监管从被动、事后监管向动态、实时监管转变。创新宣传营销方式,支持各地休闲农业经营主体对接OTA平台(在线酒店平台),发展电商、直播带货等休闲农业商品销售新渠道,推出具有智能交互特征的云旅游、云演艺、云娱乐、云展览等沉浸式、体验型数字旅游产品。打造集商户管理、分销商接口、客流预警、手机导航、大数据分析于一体的新型“互联网+”营销服务体系,智能设计休闲农业线路、采摘内容、游学安排等,提供通过手机终端快速查询访问、安排旅程等功能。

保障措施

完善制度,在“人、地、财”上提供支撑

《规划》要求,完善管理制度。农业农村部门会同文化旅游部门牵头建立部门联动机制,加强对休闲农业高质量发展组织领导和统筹协调。

强化土地保障。农用地在严格保护耕地和保护生态环境、坚持农地农用前提下,可复合开发农业教育、农业科普、农事体验等功能。鼓励农村集体经济组织以出租、合作等方式盘活利用空闲农房及宅基地,在符合国土空间规划和用途管制要求的前提下,改造建设精品民宿、民俗展示区、创意农园等农业农村体验活动场所。

加大资金投入。加大对休闲农业公共基础设施和公共服务设施的财政投入与供给。依法依规落实国家支持文化建设和旅游发展有关税收优惠政策。加大对旅游企业信贷支持力度,鼓励将符合条件的休闲农业经营主体列入中小企业创业贷款、扶贫开发贷款范畴,解决发展过程中的融资需求。鼓励金融机构支持休闲农业经营主体抵(质)押建设用地使用权、林权等,探索开展收费权、经营权及在建项目抵(质)押业务,积极拓展贷款抵(质)押物的范围,开发知识产权、应收账款、艺术品等质押融资产品。发挥财政支持政策、政策性融资担保的协同效应,拓展企业融资渠道。支持通过政府和社会资本合作(PPP)、贷款贴息等方式,引导社会资本加大对休闲农业的投入。

优化人才支撑。努力建设数量充足、素质优良、结构合理的休闲农业人才智库。

扩大宣传推介。定期推送休闲农业旅游信息,展现乡村风貌,讲好乡村故事。

本报记者整理